【2025年最新】BtoB EC市場は514兆円超!成長する理由とは?@経済産業省データ参照

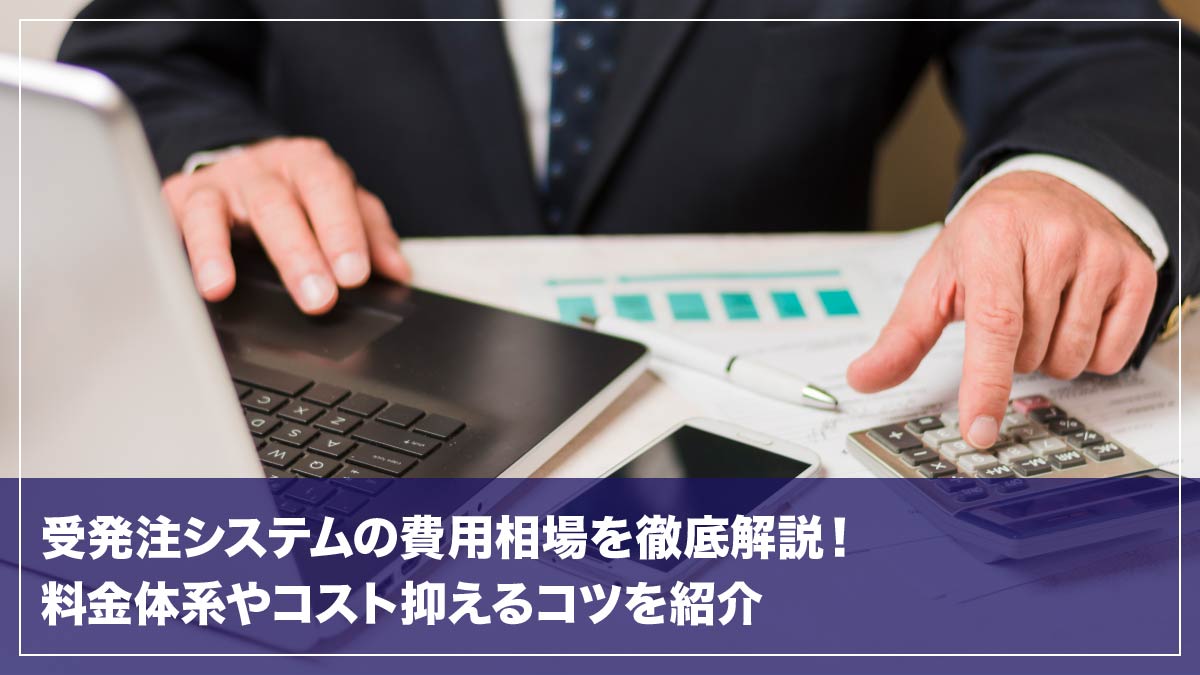

受発注システムの費用について、クラウド型やスクラッチ開発などの種類別にわかりやすく解説します。初期費用や月額料金の相場、導入コストを抑えるためのポイントも紹介していますので、自社に最適なシステム選びの参考にしてください。

受発注業務において、「電話やFAXの対応に追われてしまう」「入力ミスや確認漏れが頻発する」といった課題を抱えていませんか。これらの課題を解決する有効な手段が受発注システムの導入です。しかし、導入にかかる費用は、導入を検討するうえで最も気になるポイントのひとつではないでしょうか。

本記事では、受発注システムの導入にかかる費用相場を、導入形態ごとの特徴とあわせて詳しく解説します。費用の内訳やコストを抑えるポイント、そして自社に最適なシステムを選ぶための注意点も紹介しますので、ぜひシステム選定の参考にしてください。

受発注システムとは?導入で業務はこう変わる

受発注システムとは、商品の受注から発注までの一連の業務をWeb上で行えるようにするツールのことです。これまで電話、FAX、メールなどで行っていたアナログな業務をデジタル化し、一元管理することで、業務の効率化やミスの削減を実現します。

受発注システムが解決するアナログ業務の課題

従来の電話やFAXによる受発注業務には、多くの課題が潜んでいます。

たとえば、聞き間違いや手作業での転記による入力ミス、注文書の紛失といったヒューマンエラーが発生しがちです。また、担当者不在時には対応が遅れたり、営業時間外は注文を受け付けられなかったりするため、販売機会の損失につながることもありました。

しかし、受発注システムの導入によって、これらの課題の多くを改善へと導くことができます。システム上で24時間365日注文を受け付けられるようになり、機会損失を防ぎます。さらに、注文データは自動でシステムに記録されるため、転記ミスや確認漏れといった人為的なミスを大幅に削減できるようになります。

【あわせて読みたい!】無料資料ダウンロード

BtoB ECとは?ITが苦手でもわかる!受注デジタル化入門書

web受発注の実現に最適な「BtoB EC」を超カンタン解説。

「BtoB EC導入診断チェックシート」&「BtoB EC用語集20選」の付録も!

業務効率化だけではない導入のメリット

BtoB ECをはじめとする受発注システムの導入メリットは、単なる業務効率化に留まりません。

受注窓口をシステムに一本化することで、これまで電話やFAX対応に費やしていた時間を、より付加価値の高い業務に充てられるようになります。

また、発注側にとっても、PCやスマートフォンから時間や場所を選ばずに発注できるため、利便性が大きく向上します。取引履歴をシステム上で簡単に確認できるため、再発注の手間も大幅に削減できます。こうした利便性の向上は、顧客満足度の向上にも直結し、継続的な取引関係の構築に貢献するでしょう。

| 導入によるメリット | 受注側のメリット | 発注側のメリット |

|---|---|---|

| 業務効率化 | 電話・FAX対応の工数削減 入力ミスの防止 |

いつでも好きなタイミングで発注可能 |

| 機会損失防止 | 24時間受注対応が可能に | 発注履歴の確認や再発注が簡単に |

| 顧客満足度向上 | スピーディで正確な対応が実現 | 発注業務の負担が軽減される |

| データ活用 | 受発注データを分析し、マーケティングに活用 | 取扱商品をオンラインでいつでも確認できる |

【関連記事】受発注システムとは?業務効率化できる主な機能やメリット・デメリットをわかりやすく解説|Bカート

また、本来クローズドな体制になりがちなBtoB取引をweb上で行うことで、運用次第では新規顧客の獲得も目指すことが可能です。自社HPやブログ、web広告などと併せて施策を組むことで、これまでリーチできなかった層の目に留まる機会を増やすことができ、結果として売上UPにも繋がります。

受発注システムの費用相場は導入形態で決まる

受発注システムの費用は、主に「クラウド型」「ハーフスクラッチ型」「フルスクラッチ型」という3つの導入形態によって大きく異なります。それぞれの特徴と費用相場を理解し、自社の予算や目的に合った形態を選ぶことが重要です。

| 導入形態 | 初期費用相場 | 月額費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| クラウド型 | 0~30万円 | 3,000~7万円 | コストが低く短納期で導入可能 カスタマイズ性は低い |

| ハーフスクラッチ型 | 100万~数千万円 | 3万~数十万円 | コストも機能もまずまずのバランス型 ある程度の独自性を確保 |

| フルスクラッチ型 | 数百~数億円 | 数万~数十万円 | 自由度が高いがコストがかかる ゼロイチのため開発期間が長い |

※費用相場はあくまで目安です。正確な料金は各サービス提供会社へご確認ください。

【クラウド型】低コストでスピーディな導入が可能

クラウド型は、サービス提供事業者がインターネット経由で提供する既存のシステムを利用する形態です。自社でサーバーを構築する必要がなく、契約後すぐに利用を開始できる手軽さが魅力です。

費用相場は、初期費用が無料から数十万円、月額費用が数千円から数万円程度と、他の形態に比べて最も低コストで導入できます。機能のカスタマイズ性は低いものの、多くのシステムでは基本的な機能が網羅されているため、要件を満たしていたり、要件に合わなくても運営フローでカバーできそうであれば、クラウド型が第一選択肢になるでしょう。とくに中小企業や初めてシステムを導入する企業におすすめです。

【ハーフスクラッチ型】既存システムを基に柔軟に開発

ハーフスクラッチ型は、既存のパッケージシステムをベースに、自社の業務フローや要件に合わせて必要な機能を追加・カスタマイズする形態です。

フルスクラッチよりも開発期間を短縮し、費用を抑えつつ、自社独自の要件にも対応できるバランスの良さが特徴です。費用相場は開発規模によって異なりますが、初期費用が100万円から数千万円程度です。既存の業務フローを大きく変えずにシステム化したい場合に適しています。

【フルスクラッチ型】要件に完全一致する独自システム

フルスクラッチ型は、ゼロから完全にオリジナルのシステムを開発する形態です。自社の業務要件や商慣習に100%合致した、理想的なシステムを構築できます。

しかし、その分開発期間は長く、費用も高額になります。初期費用は数百万から、大規模なものになると数億円に達することもあります。独自の業務フローが確立されており、既存のシステムでは対応が難しい、大規模な企業向けの選択肢と言えるでしょう。

受発注システムの費用内訳を解説

受発注システムの導入費用を検討する際には、総額だけでなく、その内訳を正しく理解しておくことが大切です。

費用は主に「初期費用」「月額費用」「カスタマイズ費用」の3つで構成されています。

システム導入時に発生する「初期費用」

初期費用は、システムの導入時に一度だけ発生する費用のことです。クラウド型の場合はアカウント設定費用や導入サポート費用が含まれ、無料の場合もあります。

一方、ハーフスクラッチ型やフルスクラッチ型では、システムの設計・開発にかかる費用が大部分を占め、高額になる傾向があります。

継続的にかかる「月額費用(ランニングコスト)」

月額費用は、システムの利用料として毎月継続的に発生する費用です。クラウド型の場合は、この月額費用にサーバーの利用料や保守・運用、サポート費用が含まれていることがほとんどです。

スクラッチ開発の場合は、自社でサーバーを管理・運用するための費用や、保守を外部に委託する場合の費用が別途ランニングコストとして発生します。

機能追加で発生する「カスタマイズ費用」

カスタマイズ費用は、既存の機能に加えて、自社独自の機能を追加開発する際に発生する費用です。クラウド型でも、オプションとして特定の機能を追加する場合にこの費用がかかることがあります。

ハーフスクラッチ型やフルスクラッチ型では、要件定義の段階で決定した仕様から、後から機能を追加する場合にも費用が発生します。

受発注システムの導入費用を抑える4つのポイント

システムの導入は、企業規模に関わらず大きな投資です。できるだけ費用を抑えつつ、最大限の効果を得るためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

導入目的と必須機能を明確にする

まず最も重要なのが、「何のためにシステムを導入するのか」という目的を明確にし、その目的を達成するために「絶対に外せない機能は何か」を洗い出すことです。多機能なシステムは魅力的ですが、使わない機能が多ければそれだけ無駄なコストが発生します。「あったら便利」程度の機能は一旦候補から外し、本当に必要な機能に絞り込むことで、コストを最適化できます。

複数のシステムで見積もりを比較検討する

一つのシステムだけを見て決めるのではなく、必ず複数のサービス提供会社から見積もりを取り、比較検討しましょう。同じような機能でも、料金体系は会社によってさまざまです。複数の見積もりを比較することで、自社の要件に合ったシステムの費用相場を把握でき、価格交渉の材料にもなります。その際は、単純な金額だけでなく、サポート内容やセキュリティ対策もしっかり比較することが重要です。

将来的な拡張性も視野に入れて選ぶ

導入当初は最低限の機能でスタートし、事業の成長や業務の変化に合わせて段階的に機能を拡張していくという考え方も有効です。将来的にユーザー数や取扱商品が増加することを見越して、柔軟にプラン変更や機能追加ができるシステムを選んでおくと、長期的に見ればコストを抑えられる可能性があります。

IT導入補助金などの制度を活用する

中小企業の場合、ITツール導入にかかる費用の一部を補助してくれる制度を利用できる可能性があります。これらは国や自治体が提供しており、補助金の対象となるシステムや申請要件は毎年変わるため、導入を検討するタイミングで、利用できる制度がないかを確認してみることをおすすめします。

失敗しない受発注システムの選び方

費用だけでシステムを選んでしまうと、「導入したものの使いこなせない」「取引先に受け入れてもらえない」といった失敗につながりかねません。

コストパフォーマンスの高い導入を実現するためには、費用以外の観点からもシステムを評価することが不可欠です。

誰でも使いやすい操作性かを確認する

システムは、ITに不慣れな従業員でも直感的に操作できる、分かりやすいデザインであることが重要です。毎日使うツールだからこそ、操作性が悪いと業務効率が上がるどころか、かえってストレスの原因になってしまいます。

多くのクラウド型システムでは無料トライアル期間が設けられているため、実際に操作感を試してみて、自社の従業員がスムーズに使えるかどうかを確認しましょう。

取引先がスムーズに利用できるかを確認する

受発注システムは、自社だけでなく取引先にも利用してもらうものです。そのため、取引先にとっても使いやすいシステムでなければ、普及が進まず、結局電話やFAXでの注文が残ってしまう可能性があります。

導入前には、取引先にシステム移行の意向を伝え、理解を得ることが不可欠です。取引先のITリテラシーも考慮し、シンプルな画面で簡単に発注できるシステムを選ぶ配慮が求められます。

導入後のサポート体制は充実しているか

システム導入後に操作方法で不明な点が出てきたり、万が一トラブルが発生したりした際に、迅速に対応してくれるサポート体制があるかどうかは非常に重要です。電話やメールでの問い合わせ対応はもちろん、マニュアルやFAQが整備されているかも確認しましょう。

とくにシステム担当者が不在の企業の場合は、導入から運用の定着まで手厚くサポートしてくれるベンダーを選ぶと安心です。

【関連記事】【2026年最新】おすすめBtoB ECプラットフォーム15選を徹底比較!|Bカート

【あわせて読みたい!】無料資料ダウンロード

BtoB ECとは?ITが苦手でもわかる!受注デジタル化入門書

web受発注の実現に最適な「BtoB EC」を超カンタン解説。

「BtoB EC導入診断チェックシート」&「BtoB EC用語集20選」の付録も!

まとめ

本記事では、受発注システムの費用相場からコストを抑えるポイント、失敗しない選び方までを解説しました。受発注システムの導入にかかる費用は、システムの形態によって大きく異なるため、自社の規模や目的に合ったものを選ぶことが成功の鍵となります。

費用だけでなく、操作性やサポート体制といった観点も踏まえ、複数のシステムを十分に比較検討してください。この記事が、貴社の業務効率化と生産性向上につながる最適なシステム選びの一助となれば幸いです。

受発注システムの導入費用でお悩みではありませんか?

当社のBカートは、BtoB取引に特化したECサイトを立ち上げられるクラウド受発注システムです。月額9,800円からと低コストでありながら、取引先ごとの価格設定などのBtoB特有の機能が充実しています。FAXや電話によるアナログな受注業務の効率化により、コストを上回わる価値を実現します。まずは、低価格で業務改善を始めてみませんか。